|

| Jiansong Chen. |

quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012

terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

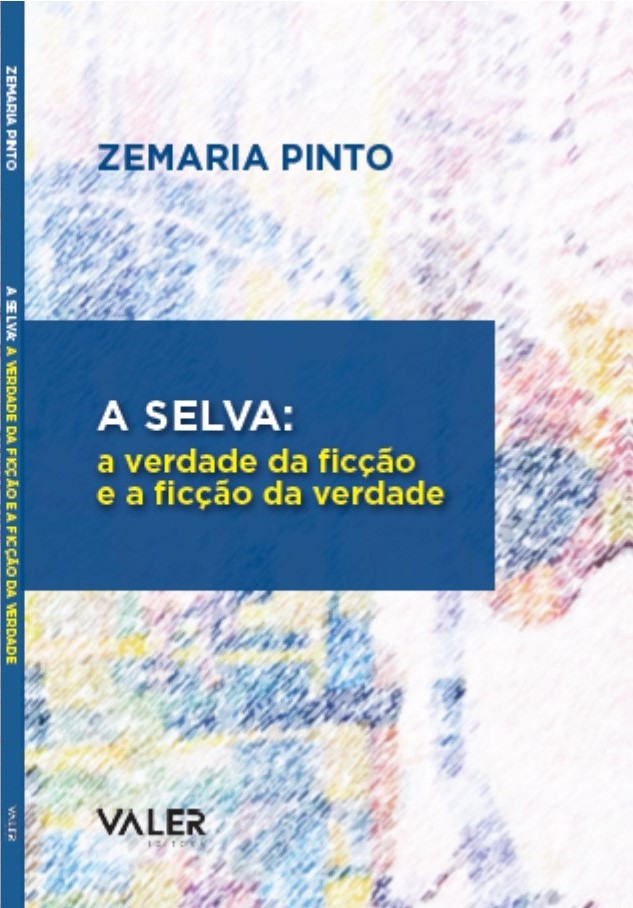

Contos de Sagração: Benjamin Sanches e a experimentação estético-formal

Contos de Sagração: Benjamin Sanches e a experimentação estético-formal, de Nicia Petreceli Zucolo, surge após cinco décadas do lançamento de O outro e outros contos (1963), oferecendo a oportunidade de ter uma obra crítica que alia acuidade e detalhamento no trato do único livro da prosa de Benjamin Sanches.

O estudo que Antonio Paulo Graça escreveu como introdução à segunda edição de O outro e outros contos, em 1998, lança bases importantes para quaisquer estudos posteriores acerca dos contos de Sanches, algumas das quais Nicia Zucolo retoma e aprofunda. Destas, a mais importante, porque nela a autora rearranja o foco, talvez seja a representação da loucura. Enquanto Paulo Graça entende essa representação concentrada na imanência do texto, num campo de ação entre narrador e personagens, a autora redimensiona o problema associando àquela textualidade questões de recepção, estas de inegável importância para a compreensão de uma escrita tão provocadora como é a de Benjamin Sanches.

Inicialmente, a autora faz um apurado trabalho de mineração naquilo que podemos chamar de camadas poéticas dos contos de Sanches. Publicado em 1963, O outro e outros contos leva para a prosa os ganhos obtidos a partir do Concretismo. Nicia soube explorar muito bem esse viés da escrita do autor, pormenorizando os elementos e os processos da criação literária de Sanches. Sendo a palavra e seus arranjos a própria estampa do autor, Benjamin Sanches, por suas peculiares práticas formais e estéticas, mereceu da autora uma meticulosa análise daquilo que é mais patente, sem deixar de ser complexo – a forma, que, observada em sua complexidade, deve agora ser entendida como Poética.

Nicia Zucolo demonstra ter consciência de que se viviam novos tempos e paradigmas literários quando da publicação de O outro e outros contos. A maneira de fazer essa consciência tomar forma no interior do estudo é mais claramente perceptível na segunda metade do trabalho, quando a autora analisa com vagar seis contos do livro. Nesse passo, o texto de Nicia Zucolo, com o mais elevado apuro crítico, demonstra como, num contexto em que o experimentalismo literário começava a ser praticado das mais diversas e ocas maneiras, a prosa de Benjamin Sanches equilibra perfeitamente forma e conteúdo, a partir de algo que podemos chamar de uma personalidade literária singularíssima.

O professor e escritor Marcos Frederico Krüger, autor do livro Amazônia – mito e literatura, ao longo de sua atuação como professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, procurou construir, através dos alunos que orientou, uma bibliografia crítica sobre a literatura produzida no Amazonas. A intenção era a de suprir a carência de estudos efetivos e profundos sobre os escritores da região, estudos que ultrapassassem as meras súmulas biobibliográficas. Fruto disto é o trabalho que Nicia Zucolo apresenta sobre o mais enigmático contista do Clube da Madrugada, Benjamin Sanches, que escreveu fazendo experiências com a arte narrativa.

A dificuldade de penetrar na ficção criada por Sanches está parcialmente sanada com esta obra de Nicia Petreceli Zucolo. Isso significa dizer que a pesquisadora realizou um excelente trabalho de exegese, que conseguiu responder a alguns dos enigmas que a esfinge Benjamin propõe aos leitores. Detendo-se sobre o estudo de seis contos do autor, ela conseguiu dar uma efetiva contribuição aos estudos literários. Agora, quem quiser falar sobre Benjamin Sanches não poderá deixar de recorrer ao texto de Contos de Sagração.

No estudo dos contos selecionados, nos quais Nicia, com grande sutileza crítica, percebeu uma unidade, observam-se, além das propostas interpretativas, os cortes verticais e profundos sobre a experimentação formal e estética, bem como as relações com o contexto da época. Seu objetivo é claro: dada a grandeza da ficção do autor que estudou, demonstrada através de incisiva argumentação, considera injusta a sua não inclusão no rol dos grandes escritores brasileiros.

|

| Nicia Zucolo e sua obra. Foto de foto de Giovana Consentini. |

Sobre a autora

Nicia Petreceli Zucolo, radicada no Amazonas desde 1997, é graduada em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (1995), e mestre pelo programa Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2005), com dissertação sobre O outro e outros contos. É professora de Literatura na UFAM. Atualmente, cursa o doutorado em Literatura Portuguesa, na Universidade de São Paulo (USP), com bolsa concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

(Release da Editora)

Evento: lançamento do livro Contos de Sagração

Autora: Nicia Petreceli Zucolo

Editora: Valer

Páginas: 160

Valor: R$ 25,00

Data: 29 de fevereiro de 2012

Horário: 19h

Local: Altos da Livraria Valer (Rua Ramos Ferreira, 1195 – Centro)

Contatos: Valer: (92) 3635-1245

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012

As noites e os dias

Jorge Tufic

Para quem lê contos, para quantos que ainda mantêm, à cabeceira, os livros fundamentais desse gênero da literatura, o que pode representar “Os Dias e as Noites”, do médico e ficcionista Ronaldo Correia de Brito? Pois logo vos digo que o livro deste autor representa o que de melhor já foi escrito, até hoje, pelos mais consagrados escritores brasileiros, quer hajam estes inovado a técnica do conto, quer tenham ficado na linha tradicional da narrativa curta, por absoluta necessidade de enfatizar os temas de uma região tão forte como o Nordeste, ou tão desconhecida como a nossa Amazônia.

Não é fácil, portanto, explorar o regional, o poder da imagem, sem cair nas armadilhas do terrorismo psicológico, nas malhas comuns daqueles dramas que respeitam a todos os viventes do planeta, compondo, assim, um texto ausente de Eufrásia Menezes, ali onde “os homens são o sol abrasante, vistos de dia, ocultos de noite”. Todavia, em Ronaldo Correia de Brito não há propriamente regionalismo no sentido Blaus Nunes, símbolo da oralidade, alter ego do grande Simões Lopes Neto, tampouco se confunde com a narrativa grosseira de fatos pitorescos, históricos ou sociais referentes a este ou àquele lugar, fazenda ou vilarejo. Ele vai muito além disso, através da linguagem, começando seus contos como quem retoma o fio da meada, isto é, sem começo; o que dá, ao meio, as surpresas regentes do clímax que urde as tragédias, desloca o fim para o começo ou fica para o leitor concluir pelo autor, como em certas peças de teatro, anteriores e contemporâneas do metateatro. Seu texto abriga o discurso poético isento da “transparência” assemelhada ao pingue-pongue das ruas, da fala corrente, a que se refere Assis Brasil em seu “Vocabulário Técnico de Literatura” (Edições de Ouro, 1979, pag.65). E vai mais longe: articula o diálogo das personagens sem o recurso barato da transcrição ipsis verbis, do apelo à gíria, mas dando a cada incidente o tom e a síntese medidos pela secura dos hábitos, regulados por muita ação e pouca conversa.O “mastruço”, o “gibão”, a “rapadura”, as léguas percorridas e o eterno conflito entre Deus e o Diabo, com todo um denso repertório de chaves semânticas, a par de uma sintaxe amadurecida no clima das leituras seletivas dos clássicos do romance nordestino, são estes os elementos que fazem o seu estilo pessoal, coerente e despojado, oposto ao modo dos primeiros rapsodos, sempre atento aos mínimos objetos e detalhes que se incorporam à legenda, à matéria que faz deste livro um ser vivo, como quer Mário Hélio.

Numa visão moderna, os contos de “As Noites e os Dias” remontam ao século XIX, quando predomina, no Ocidente, o chamado “conto rústico”, o qual, embora voltado para uma tendência realista, conserva ainda um forte sentimento romântico e idealização da realidade. Isto quanto às influências do progresso (entre aspas) que esmaga e tenta sobrepujar as delícias da vida campestre ou rural. Inclina-se, neste mesmo raciocínio, para o lado dos “humilhados e ofendidos”. Valoriza, portanto, o rural, no caso da Europa, as aldeias, em contraste com os danos da civilização industrial e das cidades modernas, surto que nos daria as obras pioneiras de autores americanos, franceses, russos e portugueses. Quem não se lembra das “Novelas do Minho”, de Camilo Castelo Branco, do “Tartarim de Tarascon”, de Alphonse Daudet, ou, ainda, de “A Fortuna de Roaring”, de But Harte?“As Noites e os Dias”, contudo, poetizam, nas linhas e nas entrelinhas, com a melhor técnica do “realismo mágico” (melhor porque espontâneo, nunca forçado), e o que, de resto, parece absurdo, nele deflui com a naturalidade dos sonhos. Se não, vejamos: na postura convencional, porém ambígua, é Lourenço Estevão que, “depois de vinte anos de morto, voltava para se vingar”. Numa outra dimensão, como parte de um comportamento que soma deveras com as raízes que interligam a história com a geografia, as personagens do livro aparecem imunes à surpresa e aos acontecimentos que urdem a tragédia, como se, acostumados aos rigores da sorte, já estivessem na pele daqueles que se foram. A fé, que remove montanhas, acompanha, sem hesitação, o áspero ritmo das alparcatas sobre o pedregulho dos caminhos, enquanto a face dos mártires anônimos toca as estrelas.

São doze contos, como doze são as horas do dia, como doze, também, são as horas da noite. De sua leitura, a ressonância dos fatos descritos, o látego intenso das frases saídas da terra, como a correia sai do couro: “Amarelo, tremendo de malária, uma crosta de grude no corpo que não largou nem raspada com telha velha” (“O dia em que Otacílio Mendes viu o sol”, pag.12). Em “Rabo-de-Burro”, a mulher perseguida pelo falso lobisomem “sentia seu corpo triturado pelos olhos dos homens” (pag.21). “Dolorida” é um monólogo dramático, com rasgos assim: “Agora tudo é longe. Tá escuro sem ser noite. E este morto aqui marca meu tempo. O que foi que eu deixei de ver?”(pag.30). No conto “Inácia Leandro”, tenso e absorvente até a última linha, a presença de Lourenço Estevão “com cinco balas no corpo e o seu riso de menino”, como que se repete: “Aquele desconhecido, naquela noite, tinha a face de um destino”. ”A Faca” é um achado e uma encruzilhada de sombras, em torno de um crime: “O vaqueiro guardou, até o fim da vida, o brilho nos olhos, aquele pássaro de asas prateadas escapulindo da morte”. “Eufrázia Menezes” concentra o melhor na difícil técnica do solilóquio, e tudo, neste conto, pode ser destacado como “pedra de toque”, sem muita escolha. Por exemplo: “Estamos os dois neste universo de ausências: ele dormindo e eu acordada. Atrás de nós, uma casa nos ata a este mundo. É imensa, caiada de branco, com portas e janelas ocupando o cansaço de um dia em abri-las e fechá-las. Fechada, ela lacra a alegria dos seus antigos donos, seus retratos nas paredes, celas gastas, metais azinhavrados, telhado alto que a pucumã vestiu”.E daí por diante. Ronaldo Correia de Brito sabe, como ele só, que o gesso do conto não recusa a experiência do teatro, nem as audácias inovadores da linguagem, que induzem à poesia. São estes, portanto, os valores da escrita basicamente ligados ao material da pesquisa, aos lastros da memória e ao discernimento sociológico na observação direta dos fatos com que ele esmurra a consciência de seus contemporâneos. A realidade destes contos, dosados pelo fantástico, darão às realidades a que estamos habituados qualquer coisa semelhante a um passo a mais, em direção a nós mesmos. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro livro-monumento.

domingo, 26 de fevereiro de 2012

Manaus, amor e memória XLVII

sábado, 25 de fevereiro de 2012

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Apresentando Machado de Assis

Zemaria Pinto

Machado de Assis é, de longe, o mais popular escritor brasileiro. E é também o mais vendido. Quantidade nem sempre guarda proporção com qualidade. Mas é esse o caso de Machado de Assis, que, a par disso tudo, é o mais importante escritor brasileiro de todos os tempos.

Os seus romances estão em catálogo permanente, e seus contos, quando não encontráveis conforme as edições originais, estão dispersos em inevitáveis coletâneas estudantis. Agora mesmo, a Editora Globo coloca em milhares de bancas a obra completa do bruxo do Cosme Velho, em 32 volumes semanais.

|

| Machado, por Nássara - minimalista do traço. |

De origem humilde e formação autodidata, Machado é um herói nacional, daqueles que devem ter dia comemorativo, com direito a feriado, gincana cultural, banda de música, discursos apologéticos etc. O Dia de Machado de Assis seria também o dia do orgulho nacional. Porque ninguém traduziu com tanta lucidez o comportamento do homem brasileiro. Ninguém pensou melhor o Brasil.

Ele morreu há 89 anos, mas ainda é muito jovem para que possa ser avaliado à luz da História. Sua importância para a nossa cultura daqui a 400 anos deverá ser ainda maior porque em seus livros as pequenas observações são, na verdade, apuradas reflexões sobre a humanidade.

Machado foi um minimalista, um artista do detalhe, que não produziu grandes painéis, como os românticos ou os realistas, mas pequenos e delicados afrescos das estruturas sociais e do comportamento de seu tempo, a transição da monarquia para a república.

Mas que interesse ele ainda desperta hoje? Bentinho, Rubião, Brás Cubas, Simão Bacamarte, o Conselheiro Aires são personagens que transitam entre o mítico e o histórico, inseridos na realidade de seu tempo, mas sem qualquer compromisso com ela, a não ser o de pensá-la com o sarcasmo próprio dos que fazem do riso uma arma letal. Porque o humor é o traço essencial do estilo machadiano, além dos caracteres urbanos e da linguagem autorreflexiva, que viria a ser, décadas depois de sua morte, traço fundamental do Modernismo.

Machado de Assis transitou com desenvoltura de gênio em todas as formas de expressão literária: escreveu poesia, crônica, ensaio e crítica, além de comédias para o teatro e traduções diversas. Mas ele realizou-se mesmo foi no conto e no romance. Inicialmente seduzido pelo Romantismo, Machado escapa das armadilhas do Realismo e constrói uma obra madura de classificação imprecisa, onde o fantástico e o mítico, tendo a história como pano de fundo, decompõem com precisão cirúrgica o universo pequeno-burguês do Rio de Janeiro do final do século.

O meu amigo ensaísta e romancista Antônio Paulo Graça diz que é preciso repetir o nome de Machado de Assis com o mesmo fervor com que os ingleses repetem o nome de Shakespeare: é preciso que a marca de Machado de Assis entranhe-se na memória, na pele, na alma de cada cidadão brasileiro.

Obs1: publicado no Amazonas em tempo, em algum dia de 1997.

Obs2: o meu amigo Paulo Graça já não diz mais nada, desde 08 de junho de 1998; em meio a tanta mediocridade, resta a saudade...

Marcadores:

Antonio Paulo Graça,

Caricaturas,

Ensaios ligeiros,

Machado de Assis,

Nassara,

Zemaria Pinto

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

Arte no Chá

| Armando de Menezes, memorialista, patrono do Chá. |

| Almir Diniz, poeta e contista, o segundo na hierarquia do Chá. |

O chá é o Chá do Armando, claro. E as caricaturas são do Miguel Angel Arce Peña, um peruano pra lá de talentoso.

Marcadores:

Almir Diniz,

Armando de Menezes,

Caricaturas,

Miguel Angel

quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

Contos de Sagração

segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012

O fogo que anda

Jorge Tufic

Depois das primeiras camadas removidas pelo vento, a terra admite solidez para os caminhos; as montanhas são limpas de arestas perigosas e o vale se adoça para a contemplação e o repouso.

Com estas frases, Surin, o paciente exorcista de Aldous Huxley, decidiu extraviar-se, sem que fosse percebido, de todas as penas que lhe foram infligidas no decurso de seus dias em Annecy, mais precisamente naquela passagem do livro em que ele “começava a estudar, com certa minúcia, os objetos que ali estavam, coisa que, em razão de uma extrema debilidade dos nervos, não pudera fazer por quinze anos.”

Os objetos estudados por Surin lhe atraem a descer os cinco ou seis degraus que davam para o jardim da casa, em seguida para o gramado, as margaridas de São Miguel, as cores do dia, o dourado do sol. Foi por isto que o monge, cuja santidade lhe conferia estar onde quisesse, e havendo descoberto, através da natureza livre, algo melhor do que o sadismo de seus contemporâneos, em vez de trocar de morada terrestre, trocara simplesmente de corpo físico com o primeiro indivíduo da localidade, disposto a receber as honras póstumas devidas ao santo. Logo após esse terrível encontro, ainda cambaleante pela ressaca dos intermináveis jejuns oferecidos à Virgem Maria, o novo archote embebido pelos ares da montanha caminhou em direção oposta às vilas e aos mosteiros.

Levantando os olhos fatigados para o céu da manhã completa de ruídos estranhos, já que diferentes daqueles que povoaram seus anos de látegos, preces, gemidos de dor e sussurros neuróticos de beatas arrependidas por algum mal-entendido, Surin considerou a distância entre os dogmas fechados nas brochuras góticas e o panorama vivo que se desdobrava diante de si, como um tapete de mágicas. Veio-lhe então à mente o que tinha sido. Um texto empoeirado, um palimpsesto cobrindo-se e apagando-se até que as letras pudessem também cobrir-se de sangue e as próprias artérias se convertessem na palha dos presépios. Agora, Surin podia olhar-se no verde, sentir-se na pedra molhada de chuva, lavar-se nos córregos.

Julgara, assim, que tudo aquilo era parte de sua última viagem, não exatamente a seguir do instante em que tomara o corpo do anônimo tentado pela inanição gloriosa de seu fardo humano petrificado na cela do convento, mas desde que se fora realmente, crendo que só a morte teria o poder de revelar o contrário da existência comum. Dúvidas, sempre as dúvidas! Ainda que Surin participasse de uma saúde digna de um pastor de ovelhas! Uma coisa, porém, já deixara de sentir pelos hábitos da tradição: o interesse doentio pelas ruínas das torres e castelos encontrados em seu percurso cheio de surpresas bucólicas, embora se lembrasse vagamente dos dias em que peregrinava através de suas muralhas e tantas vezes se fizera escoltar, nas eras difíceis da guerra.

As conclusões de Huxley parecem suficientemente claras para negar-se a Surin o direito de ascender a um estado de loucura semelhante ao de Jeanne dès Anges, a quem o jesuíta libertara dos terríveis demônios que infestavam Loudun, e culminaram com o espetáculo público da morte de Grandier. É qualidade inata do misticismo a conquista do objeto perseguido através das práticas que o possam igualar ao perseguidor. Plotino: para encarar o sol, o órgão da visão deverá antes habituar-se à intensidade da luz. Para a ignorância da época, Surin preparava-se com todas as minguadas energias, para alcançar a eternidade. Não imaginava ele talvez que a eternidade já tinha vindo ao seu encontro, pois, quando, na primavera de 1665, a morte o surpreendeu, não havia, como disse Jacob, nenhuma necessidade de ir para algum lugar: já estava ali.

Dedicando-se inteiramente ao trabalho das letras e das almas, Surin havia tocado a essência do divino com a lucidez parcial dos santos exorcistas; restava-lhe então seguir em busca de sua outra metade, sem a qual a função de estar é negativa de ser, e todo alcance, por mais definitivo, só coincide com a morte para aqueles que ainda estagiam no plano de simples testemunhas, não lhes cabendo, tanto quanto a ele, dar conta do fim ou do começo de cada tarefa. As labaredas são ventos azuis que expungem do lodo e restituem a vontade. Se Grandier necessitava delas no próprio corpo, Surin transformou a si próprio no difícil fogo que caminha.

domingo, 19 de fevereiro de 2012

sábado, 18 de fevereiro de 2012

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012

Originalidade e permanência em Ernesto Nazareth

Zemaria Pinto

No princípio era o cateretê. Mas aí vieram os jesuítas, com seu insípido cantochão, abafando o som tupi. Depois vieram os negros africanos, e com eles, a raiz mais profunda da música brasileira: o lundu. O poeta barroco Gregório de Matos, no século XVII, fez os primeiros registros daquela dança no Brasil. “Batuque negro, extremamente sensual e insinuante”, o lundu foi absorvido, dois séculos mais tarde, pela aristocracia, sob a forma de lundu-canção. A libidinosa umbigada dançada nas ruas por negros, mulatos, ladinos e boçais dava lugar a uma coreografia europeia que iria desaguar na modinha, casamento entre melodias comportadas e poemas de – nem sempre – realçado valor literário, como na Espanha e no Portugal medievais...

O troco popular não tardou. Em meados do século XIX, o Rio de Janeiro recebia inúmeras companhias europeias de teatro musicado. A polca, de origem eslava, e a habanera, de raízes cubanas, tomam, então, as ruas da cidade, reinventando o lundu sob a forma de maxixe. Todo o estigma que durante séculos acompanhou o lundu volta-se agora para o maxixe, que domina as gafieiras com a força lúdica do querer popular. Saltando algumas décadas, chegamos a 1917: o primeiro samba gravado, o lendário Pelo Telefone, não passa de um maxixe. Aí veio o samba-canção, a bossa-nova... Mas essa é uma outra história.

No então pacato Rio de Janeiro de exatos 130 anos atrás, mais precisamente no humilde Morro do Nheco (hoje, Morro do Pinto), nascia Ernesto Nazareth, o “caso” mais singular da música brasileira. Filho de um funcionário público e uma pianista diletante, o pequeno Ernesto foi iniciado desde muito cedo nos segredos do teclado por sua própria mãe, que, entretanto, deixou-o órfão aos 10 anos de idade. Poderia ter sido interrompida ali a história de um dos mais brilhantes criadores de nossa música, mas o amor pelo instrumento, herdado de D. Carolina, sensibilizou o Sr. Vasco Nazareth, que colocou o menino sob os cuidados de um novo professor, Eduardo Madeira, cuja atividade principal era a de funcionário do Banco do Brasil. Esses pequenos detalhes servem para ilustrar a deficiente formação técnica de Ernesto Nazareth, ao mesmo tempo em que realçam sua extraordinária intuição. Aos 14 anos, Ernesto apresentou ao Prof. Madeira sua primeira peça: a polca-lundu Você Bem Sabe, dedicada ao pai. Entusiasmado, o mestre levou-a ao editor Arthur Napoleão, que não hesitou em publicá-la. Daí em diante, Ernesto Nazareth viveu de música e para a música, compondo, ensinando e tocando – em aniversários, batizados, lojas de música e cinemas.

Sobre o ofício de tocar piano, são necessários alguns esclarecimentos acerca da vida cotidiana do início do século XX. Os cinemas mais requintados ofereciam espetáculos musicais nas suas espaçosas salas de espera, e, pelo preço de um ingresso, poder-se-ia passar a tarde ouvindo, por exemplo, a orquestra do maestro Andreozzi, cujo destaque era um moço violoncelista chamado Heitor Villa-Lobos. Quanto às lojas de música, além de instrumentos, vendiam partituras. Numa época em que não havia ainda o rádio e os discos eram raríssimos, a única maneira de conhecer as novidades musicais era através dos pianistas que as lojas contratavam para promover “demonstrações” das partituras à venda.

Tendo vivido a plenitude do maxixe e dos chorões – conjuntos formados basicamente por flauta, violão e cavaquinho –, Ernesto Nazareth desenvolveu um gênero musical diferente de tudo o que se fazia à época: o tango. E ao piano. É no instrumento, aliás, que começam as divergências entre o caráter popular e/ou erudito da obra de Ernesto Nazareth: exímio pianista, ele transcrevia para o seu instrumento as sonoridades peculiares aos instrumentos dos chorões. Mas, ao contrário destes, não permitia que se dançasse enquanto tocava. Queria ser ouvido. Durante muito tempo falou-se que Ernesto Nazareth escondia sob o rótulo de tango simples maxixes, o que muitos compositores da época faziam para driblar o preconceito que determinava ser o maxixe música própria dos estratos sociais mais baixos. O poeta Mário de Andrade, entretanto, observa que Ernesto imprime aos seus tangos andamento menos vivo que o do maxixe, com uma sutileza chopiniana:

Si é verdade que a harmonização de Ernesto Nazareth segue o modelo geral das modulações cadenciais, esse simplismo popular é disfarçado por um cromatismo saboroso, uma pererequice melódica difícil, em que a todo momento surgem notas alteradas, chofrando na surpresa da gente com o inesperado de inhambu abrindo voo. E então com que ciência habilidosa ele equilibra as sonoridades! As harmonizações, os acordes, as oitavas, os saltos arrevezados, audaciosíssimos até, jamais não desequilibram a ambiência sonora.

Foi Brejeiro, publicado em l893, quando Ernesto contava 30 anos, a primeira obra a enquadrar-se no novo gênero, “uma adaptação nacional da habanera”, segundo palavras do próprio compositor. Aqui se faz necessário novo esclarecimento: o tango brasileiro não tem nada em comum com o homônimo argentino, além da influência da habanera. Esse traço único fica excepcionalmente marcado na audição de Plangente, que Ernesto anotou como “tango brasileiro com estilo de habanera”: um dolente bandoneon como que percorre toda a execução, lembrando a dicção característica do gênero portenho. Ary Vasconcelos, em seu excepcional “Panorama da Música Popular Brasileira na Belle Époque”, anota entre as duzentas e quinze peças deixadas pelo compositor somente um “tango argentino”: Nove de Julho, publicado em l917. O tango brasileiro desenvolvido por Ernesto Nazareth é alegre, viçoso, mordaz, envolvente. Só não é triste. Vejamos alguns títulos esclarecedores: Escorregando, Escovado, Fon-Fon, Batuque, Cutuba, Dengoso, Catapruz, Espalhafatoso, Xangô, Tudo Sobe e tantos, tantos outros. Na verdade, o tango brasileiro teve seu primeiro registro em l871, com a publicação de Olhos Matadores, a obra lançadora do gênero. Ernesto Nazareth reverencia seu criador, em l914, com o tango Mesquitinha, dedicado “à memória do grande Maestro Henrique Alves de Mesquita”.

Mas nem o grande sucesso popular, nem o reconhecimento ainda em vida da excepcional importância de sua obra, lograram dar a Ernesto Nazareth maior conforto material. Da infância no morro a uma vida cheia de atribulações – em certa época passou 8 anos sem um piano próprio –, Ernesto chegou aos 70 anos completamente surdo e vítima de grave perturbação mental. Internado pela segunda vez na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, evadiu-se no dia 1o de fevereiro de l934. Três dias depois foi encontrado na Cachoeira dos Ciganos. Sob a água, o corpo enrijecido projetava os longos braços para a frente, como a procurar um teclado invisível.

Presença obrigatória no repertório dos nossos grandes pianistas, “a verdadeira encarnação da alma musical brasileira”, como avaliava o amigo Villa-Lobos, é também presença constante no repertório dos chorões que ainda resistem por aí.

Por fim, uma deliciosa curiosidade: o tango Topázio Líquido foi editado em Manaus, em l914, por encomenda de Maximino Correa, da Cervejaria Amazonense, a Ernesto Nazareth, sendo oferecido como brinde a seus refinados clientes. XPTO.

(Escrito para um sarau realizado pela Escola de Música Ivete Ibiapina, em 1993)

|

| Ernesto Nazareth, aos 70 anos. |

Que é afinal a modéstia senão a fingida humildade por meio da qual, num mundo povoado de inveja, pede-se perdão pelas excelências e méritos próprios àqueles que não os possuem?

(Schopenhauer)

|

| Schopenhauer, por Morales de los Ríos. |

(Fonte: O mundo como vontade e como representação. Tradução: Jair Barboza, Editora Unesp, 2005, p. 311)

Marcadores:

Caricaturas,

Lapidares,

Morales de los Ríos,

Schopenhauer

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

90 anos da Semana de Arte Moderna

Zemaria Pinto

|

| Uma estudante, de Anita Malfatti, apresentado na exposição de 1917. |

A bem da verdade, tudo começou em dezembro de 1917, com a "Exposição de Arte Moderna Anita Malfatti", covardemente execrada por Monteiro Lobato, um intelectual que fez escola e influencia autores amazonenses até hoje: achava-se o dono da verdade. Aliás, esse tipo se acha a própria Verdade personificada – verdadeiros mitos vivos.

Anita estudara na Alemanha e nos Estados Unidos. Sua pintura sofreu forte influência expressionista. Mário de Andrade, que fazia uns poeminhas parnasianos à época apaixonou-se pela pintura da moça. Oswald de Andrade, que não sabia fazer muita coisa mas era um grande agitador, começou a organizar o grupo.

|

| Reclame do primeiro dia da Semana. Reparem que não havia nenhum apoio oficial. Antes, o ingresso era pago. |

A Semana de Arte Moderna teve três dias:

– Dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira, como hoje, apresentou conferências de Graça Aranha e Ronald de Carvalho, centradas no tema geral A pintura e a escultura. Villa-Lobos deu uma canja.

– Dia 15 de fevereiro, sob o tema A literatura e a poesia, palestras e recitais. A canja musical ficou por conta da pianista Guiomar Novais.

– Dia 17 de fevereiro, duas conferências: A filosofia moderna no Brasil e A música de Villa-Lobos. Para encerrar, um concerto do próprio Villa.

O público participou ativamente, com vaias, assobios e pateadas – tudo de acordo com o roteiro previamente traçado pelos organizadores, que não queriam outra coisa a não ser barulho, muito barulho.

(Fonte: Dicionário de Literatura Portuguesa e Brasileira, de Celso Pedro Luft, 3a. ed., 1987)

|

| Alguns dos participantes da Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, literalmente, à frente. |

Marcadores:

Anita Malfatti,

Heitor Villa-Lobos,

Mário de Andrade,

Oswald de Andrade,

Zemaria Pinto

O Retorno da Aura

Jorge Tufic

Luís Augusto Cassas pertence a uma das mais recentes gerações de poetas maranhenses. Autor de quatro livros de poesia, “A República dos Becos”, “A Paixão segundo Alcântara”, “Rosebud” e “ O Retorno da Aura”, é deste último, no entanto, que iremos nos ocupar.

Para início de conversa, não se trata, aqui, de um livro comum. Elegendo uma temática espiritualista, que passa pela mandala e joga búzios com os mestres derwiches da Idade Média, nem por isso o autor deste livro abdica de sua natural coloquialidade ou senso de humor, atributos estes que dão às suas obras aquele traço característico do que veio para ficar. Deste modo e por extensão “O Retorno da Aura” veio para ficar. Ele é parte de um todo, sendo, ao mesmo tempo, a orquestra inteira e a pausa que deixa fluir o mistério da partitura.

Diria, talvez, com um certo pessimismo, que ele segue, por este exato motivo, a pouco gloriosa trajetória daqueles raros que nascem, respiram momentaneamente o oxigênio do noticiário, mas logo desaparecem das nossas livrarias. Ou seja, deixam de ser reeditados. Submetem-se, paradoxalmente, ao destino obscuro dos incontáveis milheiros de papéis impressos destinados ao paralelo da gula quantitativa, ao limbo implacável e, quando muito, ao sebo das curiosidades peripatéticas. Esse “confronto” se estabelece, frequentes vezes, ao depararmos com títulos que já fizeram nossa cabeça, mergulhados agora entre centenas daqueles outros, alguns deles considerados verdadeiros best sellers.

Quando afirmamos, entretanto, que “O Retorno da Aura” veio para ficar, não queríamos com isso e por mera comodidade repetir uma simples frase comumente utilizada nas orelhas de livros de poesia, quer pertençam estes à categoria dos singulares, quer venham unicamente com a função de impulsionar, pela quantidade, o aparecimento nunca espontâneo de obras primas realmente notáveis. Luís Augusto Cassas, antecipando-se, todavia, a uma possível arenga sobre temas polêmicos ou modos de enfrentá-los ao nível da linguagem, logo tratou de evitar que os primeiros dominassem os segundos, outorgando à Poesia, em última análise, o encargo sublime de pô-los em ordem sob o rígido esquema do mago e os recursos extremamente hábeis do poeta. Altos e baixos porventura encontrados não devem, assim, creditar-se ao fato de que a iniciação do filósofo ainda guarda uma certa distância da coloquialidade original do poeta. Essa distância é falsa ou aparente, posto que não deve ter sido fácil a recusa dos termos peculiares ao satori no entramado afetivo e essencial da metáfora, tão peculiar à natureza do poema.

Quem serve a quem, afinal de contas, nesse encontro estelar da verdade com a poesia? Acreditamos, isto sim, que a verdade ou a busca da verdade é que serve à poesia, como a luz do sol, projetando-se no satélite da Terra, refina e transcende os raios luminosos através do luar. Reprisando o óbvio, a linguagem indireta refina e transcende, da mesma forma, a espessura das vestes prosaicas inerentes à lógica e ao conhecimento racional. Neste aspecto, Luis Augusto Cassas, poeta dos becos de São Luis, navega com a bússola de Deus e o signo da iluminação poética.

O que diz ele e o que dizem dele, porém, seus críticos e prefaciadores? Para Francisco José Bittencourt Araujo, “o livro de LAC é uma chispa luminosa”. J. A. Rosa afirma que LAC, “ao expandir os limites de sua visão do mundo, expandiu infinitamente as possibilidades de sua poesia”. Explica, por sua vez, Luís Augusto Cassas, que a expressão “retorno da aura” contrapõe-se à idéia formulada por Karl Marx de “perda da aura”, no século passado. “A visão de Marx se apoiava na convicção de que o capitalismo tenderia a destruir a idéia do sagrado, do numinoso em nós – “Tudo que é sagrado é profanado”. Contudo, conforme observa Marshall Berman, Marx divisaria as virtudes da perda do halo em nossas cabeças, com o despertar da igualdade espiritual em todos os homens. Todos teriam igualdade. Os humildes herdariam a terra. Mas o autor deste livro reivindica, sobretudo, o retorno da aura sem o ranço dualístico da “construção do homem econômico”, materialista por excelência por qualquer ângulo ideológico que se apresente, porquanto “dissociado da antiga herança espiritual e, portanto, desprovido de cosmovisão solar.”

Estes, em suma, os princípios que alicerçam a “mensagem” do livro. Mas o que transmite, em realidade, o texto do poeta?

A obra é dividida em três partes: d’A ESTRADA DOURADA, BREVIÁRIO DO AZUL e o RETORNO DA AURA. Um extenso poema iniciático, em seis movimentos, surpreende o leitor ao sair da conexão sugerida pelo autor como um requisito de segurança a ser cumprido antes da viagem através do texto, propriamente dito. Ele diz: “meu coração (em êxtase) se enche de flores/ ao descobrir/ que a quem busco é quem me busca/ e ao som de uma floresta de flautas,/ dou-lhe as boas vindas/ dançando uma dança derwiche”. Ou: “Sou um executivo da alma:/ a pasta de couro carrega/ as 78 Lâminas do Livro de Thot/ fitas de meditação confissões de iluminados/ edições da Bíblia & Alcorão/ tratados de astrologia poemas de Rumi/ roteiro de locais energéticos/ o tapete de orações/ (por isso pendo/ para o lado). “Ou, ainda: “Converso com os demônios interiores/ até torná-los amigos/ e transmutá-los em amor”.

Poemas escritos na leveza do encanto disciplinado e feliz, prendem-se eles, contudo, ao discurso teórico e devocional, cujos objetivos serão plenamente atingidos na experiência doutrinária; mas o rastreamento do poético emerge, também, vitorioso, como naquela passagem misteriosa da luta entre Jacob e o anjo, a caminho das tendas enluaradas de suas origens tribais e na decisão final de um pacto secreto com a vida. Deste modo, o poeta exclama: “A Poesia imita a Vida?/ A Vida imita a Poesia? Enquanto os castos discutem a questão/ Exercito o meu Vênus em Escorpião/ retorno à alva cama da Poesia/ e escrevo com a tinta dos desesperados/ no dorso nu de todas as palavras:/ todo dia é dia/ dia de utopia”. Mestre na condução do verso e da palavra – fatos que se constatam, frequentemente, a partir do seu livro de estréia, Luis Augusto Cassas, em o “O Retorno da Aura”, fazendo valer a eficácia do poema composto de versos irregulares, com mais diástole do que sístole, dispensa maiores tentativas de análise. Ele deve ser lido e meditado. A transparência do poeta imita o gesto ritual daqueles seus legítimos parceiros do misterium ineffabile, o merecimento da tigela. Seus Koans batem magistralmente com a assertiva de Suzuki, segundo a qual, “mais do que na filosofia o Zen, naturalmente, encontra sua maior expressão na poesia, porque esta condiz melhor com o sentimento do que com o intelecto (“Introdução ao Zen-Budismo”, C. G. Suzuki, pag.141).

Há nele, portanto, muito mais do que se pode esperar de um livro que, aparentemente, pelos símbolos, títulos e carimbos de suas chacras, se vale da poesia como instrumento de seus protestos, sátiras e afirmações. Qualquer dualidade, entretanto, já por si contrária à essência do Zen e da própria poesia, reduz-se, com a leitura do volume, à estranha sensação de que fizemos, de fato, uma bela viagem em poucos minutos. E a unidade poética absorve, totalmente, os fragmentos da explosão inicial (ou iniciática), meditada, ali, a cada passo do homem, desde o seu primeiro nascimento físico ao toque mágico do satori, a consciência cósmica (ou poética) do encontro marcado.domingo, 12 de fevereiro de 2012

sábado, 11 de fevereiro de 2012

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

Uma análise do Eu – 13/13

Zemaria Pinto

Adjetivos – Chama a atenção na poesia de Augusto dos Anjos o uso excessivo dos adjetivos. Qualquer outro autor, que não um mestre, perder-se-ia em meio a tanta adiposidade... Aqui, entretanto, temos, quase sempre, o adjetivo reforçando o significado do substantivo, que, sozinho, não teria a mesma expressão. Vejamos algumas combinações inusitadas:

(...) caos telúrico (...) cósmico segredo (Monólogo de uma sombra)

Brancas bacantes bêbadas o beijam. (idem)

(...) e a hialina lâmpada oca, (As cismas do destino)

Os sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia; (idem)

Eu e o esqueleto esquálido de Esquilo (Sonho de um monista)

Levando apenas na tumbal carcaça (Solitário)

Nas quietudes nirvânicas mais doces (Os doentes)

A ruína vegetal dos lírios secos. (idem)

Licenças poéticas – Outro recurso de que Augusto dos Anjos se vale inúmeras vezes é o deslocamento da sílaba tônica da palavra. O poeta faz isso para conseguir um efeito mais musical. Observe a seguinte estrofe, de Os doentes:

A ruína vinha horrenda e deletéria

Do subsolo infeliz, vinha de dentro

Da matéria em fusão que ainda há no centro,

Para alcançar depois a periféria!

A palavra “periféria”, você sabe, não existe; o correto é “periferia”. Mas se o autor mantivesse a palavra correta, ele teria dois problemas: 1 - perderia a rima com “deletéria”; 2 - teria um verso com onze sílabas poéticas e não com dez. O resultado final seria a perda da musicalidade do poema. A esse procedimento transgressor das normas gramaticais, que a poesia de versos livres e rimas brancas praticamente eliminou, chamamos de “licença poética”.

Eventualmente, o poeta transgride as próprias normas poéticas, buscando o efeito exato. Observe a estrofe abaixo, também transcrita de Os doentes:

Mas, para além, entre oscilantes chamas,

Acordavam os bairros da luxúria...

As prostitutas, doentes de hematúria,

Se extenuavam nas camas.

O poema é todo composto em decassílabos, mas o último verso da estrofe acima é um heptassílabo. Em vez de procurar um verso de dez sílabas que se adequasse à norma, o poeta optou pela concisão e a simplicidade das sete sílabas, sem perder a eufonia. Você pode se exercitar, leitor, descobrindo outras “liberdades”, e são muitas, de Augusto dos Anjos.

É preciso concluir

Nosso trabalho acabou se estendendo muito além das previsões iniciais. Isto se explica: a obra de Augusto dos Anjos é complexa e apaixonante. Muitos ainda se debruçarão sobre ela buscando melhor compreendê-la. Esgotá-la? Falta muito, ainda, principalmente porque boa parte da crítica literária brasileira ainda lhe torce o nariz, apesar do empenho de uns poucos abnegados em mostrar o seu verdadeiro valor.

O público de Augusto dos Anjos que, espontaneamente, fez vir à luz dezenas de edições do Eu, fazendo-o um dos poucos poetas realmente populares do Brasil, começa a ir para as universidades, e busca entender, “cientificamente”, o seu poeta. Não deixa de ser irônico que, numa época em que a poesia brasileira parece viver um impasse, uma absoluta falta de caminhos, o “marginal” Augusto dos Anjos seja dissecado em público, como um personagem de Rembrandt, para que se mostrem as vísceras da verdadeira poesia, e se pensem em novos caminhos.

Alguém já disse que a crítica brasileira não gosta do sucesso. Parece que aquilo que o público entende não precisa do trabalho esclarecedor da crítica. No caso de Augusto dos Anjos, a razão do sucesso (e do consequente desprezo da crítica), parece ser a sua incrível atualidade: 100 anos depois da publicação do Eu, percebemos que a humanidade, a despeito de todos os avanços das ciências, está apenas 100 anos mais doente. Infelizmente.

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

Duas frases que jamais foram ditas e uma frase maldita

Zemaria Pinto

“Play it again, Sam!”

Bogart/Blaine jamais falou tal frase em Casablanca. Assista ao filme quantas vezes quiser, vire-o do avesso e constate: ela não está lá!

“Se Deus não existe, tudo é permitido.”

Esta frase jamais foi escrita por Dostoievski, a quem é atribuída. Trata-se da paráfrase de uma extensa passagem de Os irmãos Karamazov, sintetizada na fórmula que se tornou famosa.

“A religião é o ópio do povo.”

Esta frase foi escrita por Karl Marx – isso todo mundo sabe.

Está lá na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicada em 1844. Isso quase ninguém sabe...

Marx cometeu uma metáfora – e isso torce até hoje a cabeça oca dos estalinistas remanescentes: o ópio é, essencialmente, uma substância anestésica. Os pseudointelectuais de esquerda, que jamais se deram ao trabalho de ler Marx, tomam a frase maldita ao pé da letra, para justificar a intolerância religiosa. Fundamentalistas!

|

| Karl Marx. Autor desconhecido. |

Marcadores:

Bogart,

Caricaturas,

Dostoievski,

Lapidares,

Marx,

Zemaria Pinto

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012

terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

O bibliófilo

Inácio Oliveira

Em memória de Rubens Borba de Moraes

Hoje a luz desta tarde e a solidão destas estantes me trazem a lembrança de Rubens Borba de Moraes. Ignoro se Heráclito ou Parmênides que disse que um homem morre quando o último esquece. Certas pessoas tornam-se de modo que eternas e permanecem vivas na memória daqueles que as conheceram. Rubens continua vivo na minha memória, posso imaginar o impossível diálogo que teríamos sobre os incunábulos do século XV ou sobre os e-books de hoje.

Conheci Rubens no fim dos anos 50 em Nova York, era o inverno de janeiro, a neve caia nas calçadas e nós, os estrangeiros, nos sentíamos mais sozinhos. Nessa época Rubens era diretor da Biblioteca da ONU, ele já tinha o cabelo grisalho e a expressão de alguém que já havia vivido muitas coisas, eu era aluno bolsista da Fundação Rockefeller, onde ele havia estudado anos antes. O conheci durante um congresso sobre biblioteconomia e ciência da informação, na ocasião ele palestrou sobre a arte do bibliográfo, havia recentemente publicado a sua grandiosa Bibliographia brasiliana. Era sua grande paixão, obras de brasiliana do período colonial.

Ficamos amigos apesar da idade, e enquanto morei nos Estados Unidos Rubens foi sempre uma pessoa com quem eu pude contar. Ensinou-me muitas coisas e o amor que hoje eu devoto aos livros, em parte, se deve a ele. Ele me transmitiu o fascínio e a emoção de “caçar” um exemplar raro, lembro de nossas caminhadas pelos sebos de Nova York e de nossas longas conversas, invariavelmente, sobre livros e sobre tudo que dissesse respeito a eles. Era homem de uma vasta erudição e dono da sutil ironia daqueles que sabem um pouco mais. Eu que tantas vezes, fascinado e invejoso, estive diante da sua exuberante coleção de brasiliana sei que ele ficaria feliz se entrasse aqui e visse a minha pequena coleção de primeiras edições de escritores modernistas, que seus sábios conselhos ajudaram a construir.

Rubens estudou em Genebra e Estados Unidos, foi um grande bibliotecário e bibliógrafo, e um bibliófilo apaixonado; quando jovem participou da realização da Semana de Arte Moderna em 1922, colaborou, entre outras, com a criação da revista Klaxon, foi amigo de Mário de Andrade e outros escritores; foi um homem engajado politicamente de pensamento progressista e lutou na Revolução Constitucionalista de 1932, foi diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e de tantas outras, trabalhou para a ONU em Paris e Nova York, foi professor emérito da Universidade de Brasília e condecorado com a Ordem de Rio Branco como comendador. Um homem que fez tudo que devia fazer, que conquistou tudo que podia conquistar, que, enfim, cumpriu o seu dever, pode morrer em paz, mas para continuar vivendo ele precisa de um motivo, de um propósito, de uma missão, porque talvez sem isso a vida plena e feliz não seja possível. E foi assim que em uma de nossas muitas conversas, quando Rubens já estava aposentado nos anos 70, que ele me confidenciou. – Eu tenho uma missão na vida: possuo um livro raríssimo, trato esse livro com carinho há mais de vinte anos. Trata-se de um belíssimo exemplar com uma encadernação harmoniosa de uma obra impressa em 1688. O que torna esse exemplar ainda mais raro é o fato dele trazer a assinatura do seu primeiro dono datada de 1689, logo abaixo vem outra assinatura com a data de 1789, e em seguida outro nome com a data de 1889, é evidente que esse livro exige de seu dono, quando chegar o ano de 1989, que ele escreva seu nome abaixo dos demais. Essa é a minha missão de vida agora: viver até o fatídico ano para, com grande prazer e emoção, escrever meu nome na lista centenária. Ele já estava com 78 anos, então eu lhe desejei boa sorte na sua missão que era simplesmente: viver.

Passaram-se os anos e os percalços da vida nos afastaram, mas não apagaram nossa amizade. Sempre que eu vinha a São Paulo fazia questão de visitá-lo, a ele e sua coleção de brasiliana. Na última de nossas conversas ele me mostrou o tal exemplar, realmente era uma edição primorosa. Com suas mãos trêmulas e cansadas ele abriu o livro e disse. – Fico perplexo toda vez que abro este livro, pergunto-me se viverei até o ano de 1989. Sinto vontade de escrever meu nome imediatamente nesta lista, mas não posso trapacear; então vivo com cautela, viver é muito dificultoso. Seria uma injustiça se eu morresse antes, você não acha?

segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

Curvas do tempo

Jorge Tufic

Há um conto de Vladlen Baknov em que o segredo do presente, quando vamos à sua procura no futuro, transfere-se para de onde partimos e muda de identidade, talvez para que jamais se possa decifrar, mesmo com a incrível ajuda de um tempomóvel, os complicados engenhos da mente em condição de projetar-se além das fronteiras de meio século. O autor põe na berlinda um poeta que os seres do futuro chamam de Balabachkin, pobre e anônimo em seu tempo de origem. Assim, quando ele é descoberto, ajudado e torna-se famoso, o condutor do tempomóvel regressa ao futuro com a finalidade de saber qual teria sido o fim do seu grande contemporâneo. E descobre, assustado, que o Balabachkin conhecido e venerado pelos seus descendentes, nada tinha a ver com aquele outro que, embora tivesse seu nome, a fim de evitar confusão e por modéstia, publicava seus versos sob o pseudônimo de U. Pimenzonoff.

Esta ficção científica nos serve para demonstrar duas coisas: a preocupação de nossos contemporâneos com aquilo que os antigos chamavam de posteridade, e a pouca importância que os poetas, gênios ou simples lavradores do sonho dão a essa coisa que tanto preocupa os ingênuos construtores de abrigos atômicos e caixas de memórias para o futuro hipotético. Convivendo com poetas desde a minha infância, eu lhes posso dizer que o poeta já nasce e já é. O futuro é o seu presente e o seu presente é, obviamente, o seu futuro. Alguns poetas que no passado não foram nem mesmo percebidos, hoje viraram ídolos. Sousândrade é um exemplo. Todavia, não quer isso dizer que eles, em sua época, deixaram de ser reconhecidos por alguma deficiência relativa ao modo pelo qual escreviam. O status cultural e as preferências de gosto variam no espaço e no tempo. Todos os grandes nomes da poesia universal somente foram reconhecidos depois de mortos. Mas isso não significa que muitos poetas vivos não estejam vivendo a sua glória que um futuro remoto, por circunstâncias alheias à sua vontade, deixe de aceitá-la como válida num plano, digamos, de usos e costumes, onde a palavra, o logos, a comunicação poética em nível exclusivamente do lúdico e do onírico, passem a uma categoria de pesquisa simplesmente de caráter psiconeurovegetativo.

Neste seu livro Curvas do Tempo, como em seu principal caudatário Angústia Numeral, Antísthenes Pinto procura registrar e transmitir as impressões de um mundo que pode ser visto do futuro, conforme o poema 42, que abre o volume: “extinto cais”, “mortas paragens”. A lua é natimorta. O barco é mortuário. E o grito do mocho “arde nas labaredas do dia”. Em seu longo poema feito por fragmentos, a visão que nos dá é de sucessivos “autos de fé”, nos quais até mesmo as borboletas se aposentam, e o vento leva, de pronto, o seu dono. As coisas, os seres e sobretudo a própria poesia, em busca feroz da metáfora que lhe demonstre o grau de purificação pela destruição a que chegaram – se vestem daquela inquietude que, em certas passagens da obra, ganham uma técnica adequada ao transe de surrealidade (fragmento 66), onde o criador se autocondena a um suplício maior que o de Prometeu. Isto é, ao mesmo tempo que aves mortas lhe bicam os rins e o coração, ele grita qualquer coisa pro gato que engoliu sua mão. Aí está, sem dúvida, o verdadeiro suplício do poeta, em debate com o mito da expressão que, no fundo mesmo, se traduz por uma “pressão” e uma “expressão” dentro de um continuum que é o poema.

Por outro lado, uma atmosfera de percepção kafkiana habilita-se a fornecer vários outros aspectos de análise, com prevalência naturalmente da necessidade de um estudo sobre a forma ou a estrutura do verso, sempre, vale observar, paralela ao jugo dos símbolos de que o poeta se utiliza para expressar o ilógico e o análogo de seu orbe particular. Um particular, no entanto, vazado nos códigos de todos os dias e de todas as gentes, embora nele apareçam “baratas verdes”, “voz de incêndio”, “peixe de sol”, “clamor ferrugem”, “negror diurno”, “pânico em repouso”, “lago áspero”, “suor do mundo”, “rio-usina”, “abelhas louras”, “praça alada”, entre muitos exemplos. O símbolo, como em James Joyce, é o elemento básico da expressão. O signo, aliado ao símbolo, na conceituação de Saussure, é o que constitui a essência da linguagem.

Deste modo, nem sempre a poesia que denominamos moderna é entendida por alguns que, ainda habituados ao verso conceitual, estranham ou simplesmente evitam o esforço de não confundi-la com a prosa. O lirismo e a transcendência da poesia, por serem de natureza conotativa, diferem, assim, daquela, mais afeita ao registro direto dos fatos e acontecimentos do nosso cotidiano. Esse mesmo cotidiano que em Antísthenes Pinto representa uma espécie de aventura como “restauração” de tantas coisas e objetos aparentemente vulgares, mas que, depois de recolhidos na malha sensível do poema, lembram um exercício frequente do grande Manuel Bandeira. O autor de Belo Belo, dizem Gilda e Antônio Cândido, “repetia no plano da palavra a experiência dos cubistas e surrealistas nas colagens (papiers collés). Erguia-as do entulho a que o gosto médio as havia reduzido para de novo insuflar-lhes o sopro da Poesia, da mesma forma que os pintores retiravam dentre os detritos da cesta de papel os pregos, rolhas, caixas de fósforos vazias, pedaços de barbante e de estopa com que iriam trabalhar a superfície da tela. Num caso como no outro, a emoção artística surgia dessa promoção do objeto que, colocado num contexto novo, irradiava magicamente à sua volta um novo espaço artístico, onde ao fluente encadeamento lógico se substituía uma organização de choque”.

Além desse tratamento de choque, Curvas do Tempo revela a dureza da vida e do trabalho, na faina de construir e destruir em nome da sobrevivência material. A presença do homem é nula em seus poemas. Mas quem não sente e vê, como as águas refletem e o sopro da brisa alivia, esses vultos esquálidos no ofício de quebrar pedra debaixo da ponte, com “mãos de pedras humanizando pedras”? Mais adiante o poeta lamenta a impossibilidade de captar um poema “se as árvores encardidas na praça mostram ossos em vez de folhas”. Bem humorado, andando um passo à frente de sua época, Curvas do Tempo leva, com certeza, à descoberta de “efeitos supostamente não relacionados”, onde a lucidez, ao contrário da loucura, mostra a realidade exatamente como relutamos por não aceitá-la. O mundo caminha para isso. E a poesia também.

Assinar:

Postagens (Atom)